⛽️ ガソリン、工場、物流—私たちの社会の安全は、厳格な法令とそれに基づく「人」の管理に支えられています。本記事は、危険物取扱者(乙四)の受験対策として必須の知識でありながら、安全管理のプロを目指す全ての方に不可欠な**「消防法上の危険物」**の全体像を深く掘り下げて解説します。

「危険物とは何か?」という根本の定義から、その分類、規制の境界線となる指定数量のルール、さらには製造所等の施設基準や保安体制を支える管理監督者の役割まで、法令分野のすべてを網羅。単なる暗記で終わらせず、社会の安全を守るためのコンプライアンスの基礎として理解を深めましょう。

.

危険物とは?—「火事の危険」に特化した消防法上の定義

まず、私たちがこれから扱う「危険物」が何を指すのか、その定義と本質を明確に理解しましょう。

大まかな定義と本質

一般的に「危険物」と聞くと、「毒があるもの」や「触ると危ないもの」など、さまざまな危険性を想像するかもしれません。しかし、消防法上の危険物は、非常にざっくり言えば**「火事になる危険のあるもの」**を指します。🔥

ここで言う「危険」とは、火災に関する危険性(引火性、発火性など)に限定されており、毒性や腐食性といった種類は含みません。代表的な例はガソリンで、「ものすごく燃えやすい」というイメージが消防法上の危険物の本質を表しています。

消防法上の厳密な定義と特徴

私たちが試験で問われる危険物は、すべて**「消防法上の危険物」**です。

| 特徴 | 内容 |

| 法律の目的 | 火災予防や火災鎮圧を目的とする法律で定義されます。 |

| 物質の特定 | 消防法に定められた**「別表第一」**という一覧表に記載されている物質のみが対象です。 |

| 火災の観点 | 火災の観点から見て、以下の3つの特徴を大まかに持っています。 1. 火災を引き起こす可能性があること 2. 火災が拡大する可能性が大きいこと 3. 消化が困難であること |

重要な例外:危険物の対象は「固体と液体」のみ

消防法上の危険物として最も注意すべきは、その対象が固体と液体に限定されている点です。

ガス(気体)は、危険物には含まれません。🚨 例えば、メタン、プロパンガス(液化石油ガス)、アセチレン、水素ガスなど、燃えるガスは多く存在しますが、これらは消防法上の危険物(別表第一)には該当しないのです。

| 状態 | 定義(1気圧、20℃で判断) | 危険物への該当 |

| 液体 | 1気圧、20℃から40℃以下の条件で液体であるもの。 | 該当 |

| 固体 | 上記の液体・気体以外の物質で、別表第一に記載されているもの。 | 該当 |

| 気体 | 1気圧、20℃で気体であるもの。 | 該当しない |

危険物の分類 (第1類〜第6類) — 危険の性質を知る

危険物を適切に取り扱うためには、その「燃え方」や「危険の性質」を知ることが不可欠です。消防法上の危険物は、その性質に基づき第1類から第6類までの6種類に分類されています。

| 類別 | 名称 | 性質/特徴 | 危険のタイプ | 代表的な例 |

| 第1類 | 酸化性固体 | 不燃性だが、他の可燃物を酸化させ激しい燃焼・爆発を引き起こす固体。(燃焼の助けをする) | 酸化による爆発・燃焼 | 塩素酸塩類、硝酸塩類 |

| 第2類 | 可燃性固体 | 着火しやすく、低温で引火しやすい燃える固体。 | 容易な引火・燃焼 | 硫黄、赤リン、鉄粉(粉末状など) |

| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気や水と接触して発火したり、可燃性ガスを発生させたりする物質。 | 発火・水との反応 | カリウム、ナトリウム |

| 第4類 | 引火性液体 | 引火しやすい液体。 | 引火による火災 | ガソリン、灯油、アルコール |

| 第5類 | 自己反応性物質 | 加熱や衝撃で激しく燃焼・爆発する物質。物質自体に燃焼を助ける酸素(助燃剤)を含む。 | 自己燃焼・爆発 | 有機過酸化物、ニトロ化合物 |

| 第6類 | 酸化性液体 | 不燃性だが、他の可燃物を酸化させ激しい燃焼・爆発を引き起こす液体。(第1類の液体版) | 酸化による爆発・燃焼 | 過塩素酸、過酸化水素 |

この分類は、単なる暗記ではなく、危険物の取り扱い方法の基礎となります。

- 第1類・第6類(酸化性):それ自体は燃えないが、他の可燃物と絶対に混ぜてはいけない。

- 第2類・第4類(燃焼性):火気に近づけてはいけない。

- 第3類(禁水性):水をかけると逆に危険になる。

- 第5類(自己反応性):衝撃や温度変化に注意し、単独で貯蔵する。

指定数量とは?— 規制の境界線

「危険物とは何か」を理解した上で、次に知るべきは「どれくらいの量から法律で厳しく規制されるのか」という基準です。それが指定数量です。

指定数量の定義と目的

指定数量とは、危険物を取り扱ったり保管したりする際に、消防法による規制を本格的に受けることになる数量のことです。

消防法は、この指定数量を規制の境界線として定めています。

| 数量 | 適用される規制 |

| 指定数量以上 | 消防法の厳しい規制(貯蔵所の許可、危険物取扱者の配置など)を受ける。 |

| 指定数量未満 | 消防法の規制は受けないが、市町村条例の規制を受ける。(無規制ではない) |

危険性に応じた設定

指定数量の最も重要な特徴は、危険性が高い物質ほど、その数量が小さく設定されていることです。

これは、危険性の高い物質は少量であっても火災の可能性があるため、より少量から規制が必要になるという考えに基づいています。

- 例えば、ガソリン(危険性が高い)の指定数量は200 Lです。

- 灯油や軽油(比較的危険性が低い)の指定数量は1,000 Lです。

法令対策における応用:倍数計算

試験対策において、この指定数量は倍数計算の基礎知識として不可欠です。

倍数計算とは、「危険物の貯蔵量が、指定数量の何倍に当たるか」を計算することで、規制の厳しさを判断する手法です。倍数=指定数量貯蔵量または取扱量

この計算を行うためには、各危険物(特に乙4で扱う第4類)の指定数量を正確に覚えておく必要があります。この知識が、施設の基準や法令遵守の基礎となるのです。

危険性の決定要因は「引火点」

危険性「高い」か「低い」かを評価する主な基準は、**引火点(いんかてん)**です。

- 引火点とは: 液体が燃焼に十分な可燃性蒸気を発生する最低温度です。液体そのものではなく、蒸気に火がつくため、引火点が低いほど、常温でも燃えやすい危険性の高い物質と評価されます。

- 原則: 引火点が低いほど危険度が高く、結果として規制の対象となる指定数量は小さくなります。

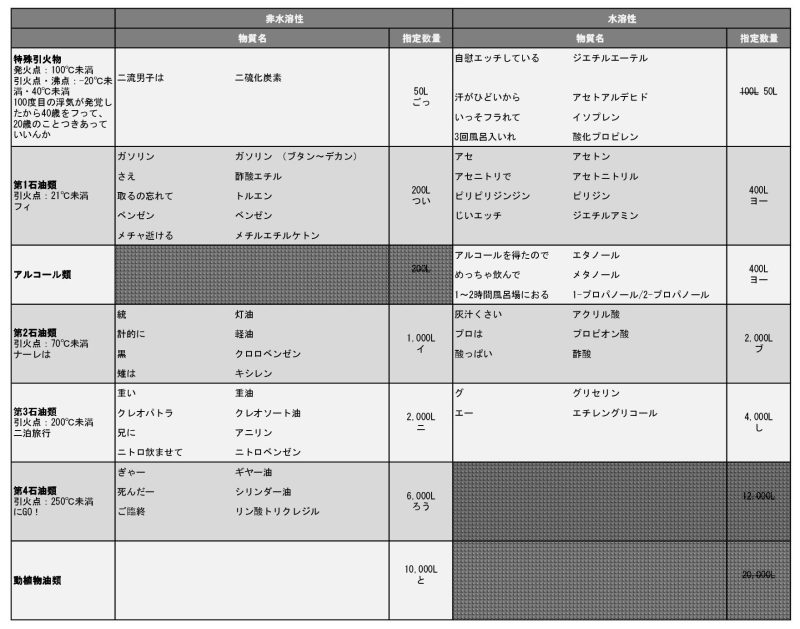

【ポイント】水溶性だと指定数量が大きく 第1〜第3石油類のように水に溶ける性質を持つ(水溶性)物質は、水に溶けない物質(非水溶性)よりも消火しやすいため、指定数量が2倍に設定されています。

危険物施設のすべて:製造所等の種類、厳格な手続き、そして安全を守る「人」と「基準」

ガソリンや灯油といった指定数量以上の危険物を取り扱う場所は、私たちの暮らしの安全を守るため、消防法で特別に定められた**「製造所等(せいぞうしょとう)」**と呼ばれる厳格なルールに基づく施設でなければなりません。

この「製造所等」のルールを理解することは、企業のコンプライアンス遵守だけでなく、私たちの生活の安全を守るための基礎知識とも言えます。本記事では、この製造所等の種類、設置・変更の手続き、そして安全を担保する「管理の仕組み」について徹底解説します。

危険物施設の「顔」:3つの大分類と12の具体例

製造所等は、その役割に応じて以下の3つの大分類と、さらに細かい12種類に分類されます。

| 大分類 | 役割 | 種類 |

| 製造所 | 危険物を製造 | – |

| 貯蔵所 | 危険物を貯蔵 | タンクを用いる貯蔵所:屋外タンク貯蔵所/屋内タンク貯蔵所/地下タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所 タンクを用いない貯蔵所:屋内貯蔵所/屋外貯蔵所 |

| 取扱所 | 製造・貯蔵以外で取扱う | 給油取扱所(ガソリンスタンドなど) 販売取扱所(カー用品店など) 移送取扱所(パイプラインなど) 一般取扱所(ボイラー施設など) |

施設の設置・変更に必要な「3つの厳格な手続き」

製造所等を新設したり、重要な変更を行ったりする際には、行政による厳格な審査が伴います。

| 手続きの段階 | 手続きの概要 | 詳細ポイント |

| 1. 設置の許可 | 工事着手前に行政の許可が必須 | 施設の種類や地域により、市町村長、都道府県知事、総務大臣(2つ以上の都道府県にまたがる場合など)の許可が必要です。 |

| 2. 完成検査 | 工事完了後、使用開始前に検査 | 検査に合格し、完成検査済証の交付を受けなければなりません。液体危険物タンクがある場合は、工事完了前に「完成検査前検査」も必要です。 |

| 3. 変更の届出 | 重要な変更の際の届出 | 品名・数量の変更は10日前までに。保安管理者や施設の廃止は遅滞なく(事後でも可)届け出ます。 |

安全を支える3つの柱:「人」「ルール」「距離」

施設が完成した後も、その安全性を維持するために以下の3つの要素が不可欠です。

柱1:現場を統率する「人」と「ルール」(予防規定)

施設で働く「人」の要素と、それを機能させる「ルールブック」が、安全管理の要です。

| 要件 | 概要 | 管理監督者の役割との関連 |

| 予防規定 | 火災予防のための具体的な内部ルールブック。認可が必要。 | 危険物保安監督者の職務、保安員の業務、災害時の措置など、「人」の体制そのものをルールとして定めます。 |

| 管理監督者等 | 危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員など。 | 法令が求める「管理」と「検査」を現場で実現する実行部隊であり、施設の安全性を維持する最も重要な要素です。 |

【予防規定の必要性】 全ての施設で義務付けられているわけではありません。製造所や一般取扱所では指定数量の10倍以上、給油取扱所や移送取扱所では規模に関わらず必ず必要とされています。作成/変更の主体は製造所等の所有者等で、 市町村長等の認可を受ける必要があります。

柱2:施設の安全を保証する「検査」と「点検」

安全性を確認するために、外部と内部の視点から2種類のチェックが義務付けられています。

| 項目 | 保安検査(外部チェック) | 定期点検(内部チェック) |

| 目的 | 構造・設備が法令基準を遵守しているかの確認 | 施設が技術上の基準に適合しているかの維持管理 |

| 実施主体 | 市町村長等(行政) | 施設側(危険物取扱者、保安員など) |

| 対象 | 特定屋外タンク貯蔵所(容量1万kL以上)など | 地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所など |

| 頻度 | 特定屋外タンク貯蔵所は8年に1回など | 基本的に1年に1回以上 |

| 記録の保存 | – | 3年間 |

柱3:周辺環境との調和を保つ「距離」基準

火災時の延焼防止、避難、消火活動の確保のため、施設と周辺環境の間には一定の「距離」が必要です。

- 保安距離(Safety Distance)

- 目的:火災や爆発発生時の延焼防止と安全確保。

- 例:学校・病院・劇場など(多数集合施設)には30m以上、重要文化財には50m以上の距離が必要です。

- 対象:製造所、貯蔵所(一部)、一般取扱所の5種類。

- 保有空地(Setback/Clear Space)

- 目的:火災発生時の消火活動を円滑に行うための空間確保。

- 施設周囲に「何も置いてはいけない空地」を設定します。

- 対象:保安距離が必要な5施設に加え、簡易タンク貯蔵所を含む6種類。

屋内系施設の共通基準:設計図のルール

製造所、屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所といった屋内系の施設には、火災の発生を防ぎ、もし発生しても被害を最小限に抑えるための共通の設計ルール(構造と設備)が適用されます。

| 構造部位 | 共通のルール(一部) |

| 屋根 | 軽量な不燃材料で覆うこと(延焼防止) ※屋内貯蔵所は天井を設けないこと |

| 壁・柱 | 不燃材料で作ること(屋内貯蔵所・タンクは耐火構造が基本) |

| 床 | 危険物が浸透しない構造とし、**傾斜と貯留設備(ためます等)**を設けること(漏洩対策) |

| 地階 | 原則として設けることができない |

| 外壁 | 延焼の恐れのある外壁は、出入口以外の開口部のない構造とする |

共通の設備基準

| 設備 | 基準 |

| 避雷設備 | 製造所・屋内貯蔵所は指定数量の10倍以上で必要(屋内タンク貯蔵所は不要) |

| 電気設備 | 危険物の蒸気などに引火する恐れのある場所は防爆構造とする |

| 換気設備 | 加燃性蒸気などが滞留する恐れがある場合に、屋外高所への排気が必要 |

日常の安全管理:貯蔵・運搬・消火のルール

共通の管理基準

| 項目 | 重要なルール |

| 日常管理 | 届出外の品名・数量の禁止、みだりな火気の使用禁止、整理・清掃の徹底(クズやカスは1日1回以上処理) |

| 貯蔵基準 | 異なる類の危険物の混載は原則禁止。積み重ねの高さは原則3m以下(一部危険物で4m以下、機械荷役で6m以下) |

| 運搬基準 | 容器に品名、数量、危険等級、注意事項(「火気厳禁」など)の表示が必須。積み重ねは3m以下。運搬車両には適応する消火設備を備えること。 |

火災から施設を守る「消火設備と警報設備」

施設の規模や取り扱う危険物の性質から判断される**「消化の困難性」**に応じて、必要な消火設備の種別が変わります。

- 著しく消化困難な施設:第1~3種(屋内消火栓、スプリンクラーなど)に加え、第4種・第5種(消火器)が必要です。

- 警報設備:指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う施設(移動タンクを除く)には、自動火災報知設備や消防機関への通報手段などが義務付けられています。

危険物取扱者制度のすべて:資格から管理監督者の役割、保安講習の義務まで徹底解説!

ガソリンスタンドや工場、物流施設など、私たちの身の回りには「危険物」が数多く存在します。これらを安全に取り扱うために欠かせないのが、**「危険物取扱者制度」と、それを取り巻く「管理監督者」**の存在です。

この記事では、危険物を取り扱う製造所などで働く方、これから資格取得を目指す方に向けて、制度の基本から、資格維持のための義務、そして安全体制を支える「人の役割」までを、分かりやすく解説します!

危険物取扱者制度:免状の種類と業務範囲

危険物を取り扱う施設(製造所等)では、火災や事故を未然に防ぐため、必ず資格を持った「危険物取扱者」の配置が義務付けられています。免状は3種類あり、それぞれ業務範囲が異なります。

| 種類 | 業務範囲 | ポイント |

| 甲種 | 全ての危険物の取り扱いと立ち会い | 最強の資格。全ての危険物に対応できます。 |

| 乙種 | 免状に記載された類の危険物の取り扱いと立ち会い | 乙4はガソリンなどの第4類のみ。実務の中心となる資格です。 |

| 丙種 | 第4類の一部(ガソリン、灯油など)の取り扱いのみ | 最も範囲が限定的。立ち会いはできません。 |

💡【重要】立ち会い制度

甲種または乙種の危険物取扱者が「立ち会い」を行うことで、資格を持たない人でも危険物を取り扱うことができるようになります。この「立ち会い」は、安全を確保するための重要なセーフティネットの役割を果たしています。

危険物取扱者の「免状の書き換え・再交付」の規定

氏名・本籍変更時の書き換え: 遅滞なく申請が必要。

写真の交換: 10年に一度、写真を交換する必要がある(講習の有無に関わらず)。

資格維持のための「保安講習」の義務

危険物取扱者の資格は一度取ったら終わりではありません。危険物に関する知識は常に更新され、安全基準も進化します。この知識を維持し、安全意識を高く保つために**「保安講習」**の定期的な受講が義務付けられています。

受講を怠ると、最悪の場合、免状の返納を命じられる可能性があるため、注意が必要です。

主な受講タイミング

既に危険物の取り扱い作業に継続して従事している場合は、前回の講習を受けた日以降の4月1日から3年以内に受講が必要です。

受講義務が免除されるケース

常に危険物を取り扱っているわけではない方のために、以下の場合は受講が免除されます。

- 危険物の取り扱い作業に従事していない場合。

- 指定数量未満の危険物のみを扱う施設に従事している場合。

安全管理体制を支える「人」の役割:3つの管理監督者

製造所等の日常的な安全は、施設や危険物の量に応じて選任される3つの「管理監督者等」によって、階層的に守られています。

役割の詳細解説

- 危険物保安統括管理者(General Management)

- 役割: 大量の危険物を取り扱う大規模事業所の「工場長」として、全社的な安全を統括します。

- 特徴: 危険物取扱者の資格は不要ですが、選任・解任から市町村長等に「遅滞なく」届け出ること。

- 危険物保安監督者(Operational Supervision)

- 役割: 危険物の取り扱い作業が法令や「予防規定」に適合するよう、現場で直接指示を与える「現場監督」です。保安員の監督も行います。

- 特徴: 甲種または乙種危険物取扱者の資格と、6ヶ月以上の実務経験が必要です。現場のキーパーソンです。

- 危険物施設保安員(Facility Implementation and Inspection)

- 役割: 施設の維持管理のための定期点検や臨時点検といった実務(検査・記録・保存)をメインで行います。

- 特徴: 危険物取扱者の資格は不要で、実務経験も問われません。日常の安全点検を担う実務部隊です。

厳しい法令遵守を担保する:行政処分・命令

危険物施設の安全は、法令遵守によって守られます。法令違反があった場合の市長村長等による行政処分・命令について、その種類と重さが解説されています。「法令を守らなければどうなるか」を明確に示し、施設管理の責任の重さを強調する役割を果たしています。

| 処分の種類 | 内容と重さ | 主な違反例 |

| 措置命令 | 軽微な違反に対する是正指示。6種類ある。 1. 製造所等の修理、改造、移転 2. 危険物取扱者、または危険物保安監督者の解任 3. 危険物保安統括管理者の解任 4. 予防規程の変更 5. 危険物の貯蔵・取扱い方法の変更 6. 仮使用の承認の取り消し | 危険物の貯蔵・取扱い基準の違反 技術上の基準維持違反など。 |

| 使用停止命令 | 措置命令に従わない、または保安管理者を選任していないなど、比較的重い違反に適用。 | 保安統括・監督者を選任していない 措置命令違反など。 |

| 許可の取り消し | 最も重い処分。施設の無許可変更や完成検査前の使用など、公共の安全に重大な支障をきたす行為に適用されます。 | 位置や構造設備の無許可変更 完成検査前の使用、位置・構造設備に係る措置命令の違反。 |